いま注目すべき“CG×手描き”の融合

絵を描いていると、

「この角度、どう描けばいいんだろう?」

と手が止まる瞬間ってありますよね。

立体を意識して描くのは

大事だとわかっていても、

頭の中で全部を再現するのは

本当に難しい。

そんな中、先日公開された

劇場版『チェンソーマン〈レゼ編〉』の

制作イベントで、

3DCGの上から手描きを重ねるという

新しい手法が紹介されました。

これは、あらかじめ3Dで

レイアウトを作っておき、

その映像をガイドにしながら

作画に置き換えるというもの。

プロの現場で実際に

採用されているこのやり方、

実は私たちの

日ごろのイラスト制作にも応用できるんです。

今回はその手法の魅力と、

実際にどんなふうに取り入れていけるかを、

私自身の制作例を交えながら解説していきます。

では、なぜこの方法が優れているのか?

理由は大きく2つあります。

1️⃣ 完成図の共有が容易になること

立体的なキャラを“回り込み”など

複雑なアングルで描こうとすると、

作画だけでは脳内イメージを

再現するのが難しい。

でもCGモデルがあれば、

どんな角度からでも参照できる。

チーム全員が同じ完成イメージを持ちながら

描けるようになります。

2️⃣ 制作の時間的コストを大幅に削減できること

一度モデルを作ってしまえば、

構造をいちいち考え直す必要がない。

効率的かつ正確に絵を仕上げることができます。

つまりこの方法は、

“クオリティ”と“効率化”の両立を可能にする、

現場レベルで見ても理にかなった手法なんです。

どんな手法なのか

この方法は

「CGレイアウト→手描き置き換え」といい、

CGアニメーターと2Dアニメーターの

共同作業によって成り立ちます。

CGは映像の土台を作り、

2Dはその上に“生きた線”を与える。

つまり、

デジタルの構造美と

手描きの温度を融合させる制作技術です。

日ごろのイラスト制作でも使っている手法

実はこの

「3DCGをガイドにして描く」やり方、

私自身も普段のイラスト制作でよく使っています。

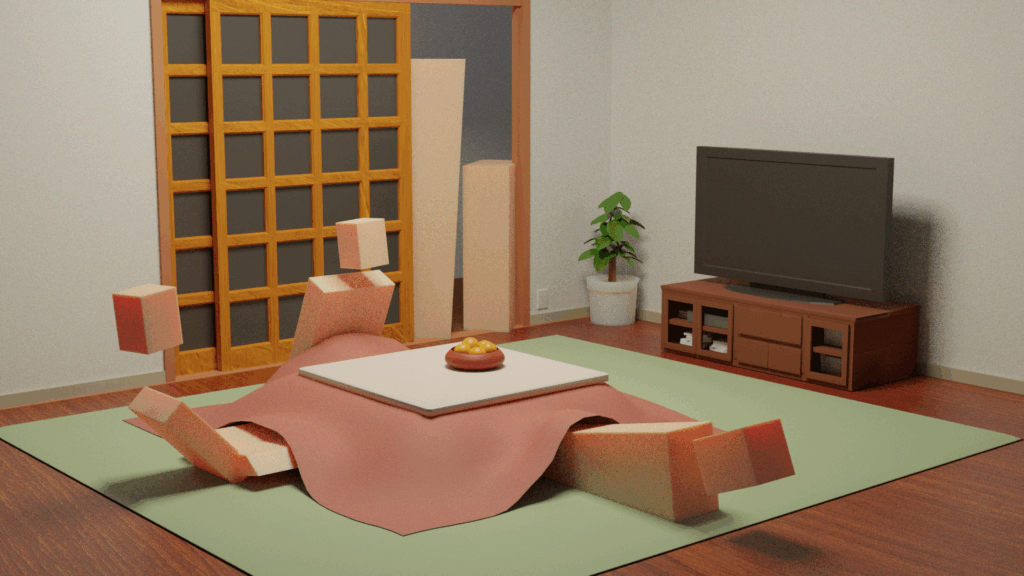

最初にBlenderでざっくりと

カメラアングル・光の向き・ポーズの形を決めて、

そこから線画や塗りの段階で

手描きのニュアンスを重ねていく流れです。

たとえば

人物や背景のパースを正確に合わせたいときや、

「この構図、上から見たらどうなるんだろう?」

と迷うとき。

3Dを使ってベースを作っておくと、

完成までの道筋が一気に明確になります。

なにより、

完成イメージが最初から

“見えている状態”で描けるのが大きい。

形を悩む時間が減るぶん、

キャラクターの表情や光の雰囲気といった

“表現”に集中できるんですよね。

ただ、3Dをなぞるだけでは線が硬くなったり、

動きが弱くなったりもします。

だからこそ、

「3Dで土台を整えて、2Dで生命を吹き込む」

くらいの意識で使うのがちょうどいい。

このバランス感覚こそが、

CG×手描きの一番面白いところだと思います。

あなたも“最先端の波”に乗ろう

今回のMAPPAの制作手法を見て、

「自分のやっている方法って、

最先端のやり方と同じだったんだ!」

と気づいたときは、

正直ちょっと嬉しかったです。

つまり、このやり方は

プロの現場でも通用する

“大正解”の手法なんです。

もしあなたが

「立体感のある構図が描けない」

「動きのあるカメラアングルが苦手」

そんな悩みを持っているなら、

まずは3Dをガイドにして描いてみることから

始めてみてください。

今やアニメ制作も個人イラストも、

境界線がどんどん薄れてきています。

最先端のアニメ制作と同じ波に、

あなたも今すぐ乗っていきましょう。

CGの独学は大変。だからこそ、一緒に。

CGの独学って、正直とても大変です。

操作の壁も、理解の壁も、

一人だと越えるのに時間がかかります。

私も最初は

「どこから手をつけたらいいの?」

と迷ってばかりでした。

だからこそ、

同じように頑張っている人をサポートしたい

そう思っています。

わからないことや

行き詰まったことがあれば、

遠慮なく相談してくださいね。

あなたの「できた!」を

一緒に増やしていけたら嬉しいです。

コメント